神戸市西区伊川谷の農家、酵素風呂で人気の「森の農園」

有機・無農薬栽培のモロヘイヤは、栽培歴25年。さまざまな取り組みにチャレンジし続ける、愛と平和の「森の農園」。

森野家は神戸市西区の伊川谷で代々続く農家。農園に着くと、森野さんご一家が満面の笑みで迎えてくれました。

「森の農園」の代表、森野和彦さんは、20歳から父の農園で働き始め、30歳で跡を継いだ生粋の農家。森野さんで何代目になるのか伺ったところ「父、祖父、曽祖父までは農家だったことがわかっています」とのことですが、何代目になるかはわからないそうです。

酵素風呂やアイガモ農法など、次々と新しい試みにチャレンジしている「森の農園」の取り組みについて、お話を伺いました。

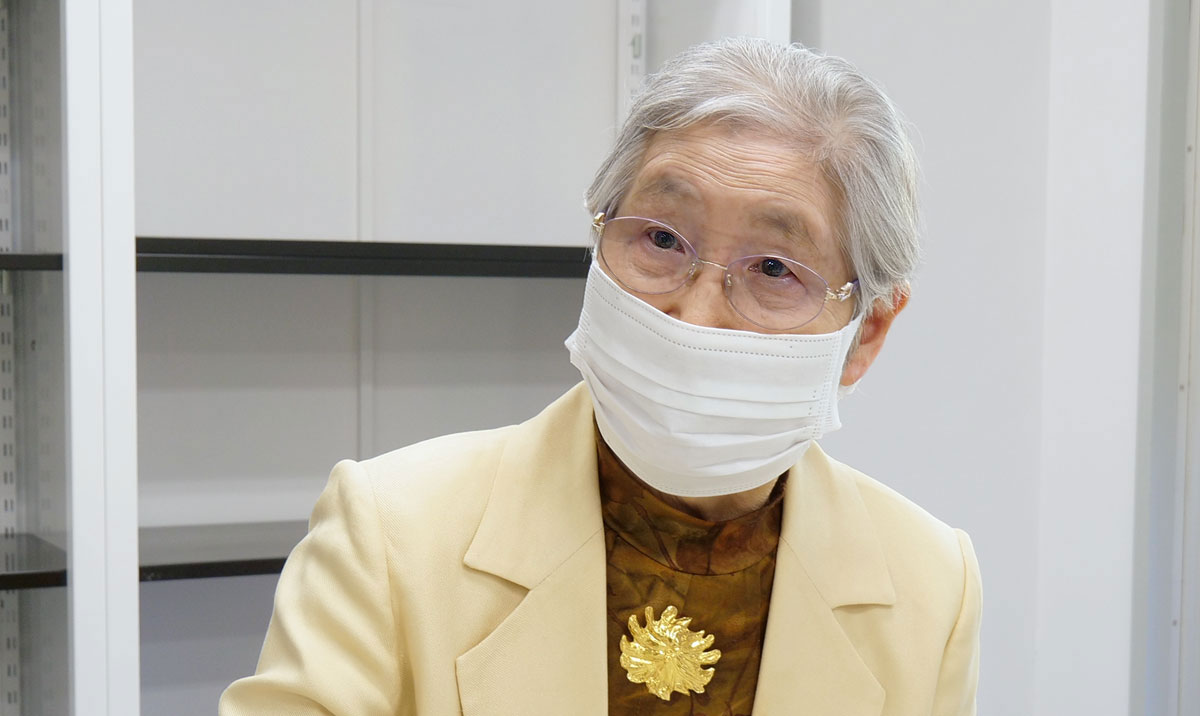

森の農園代表 森野和彦さん

モロヘイヤは、無農薬でも作りやすい野菜。

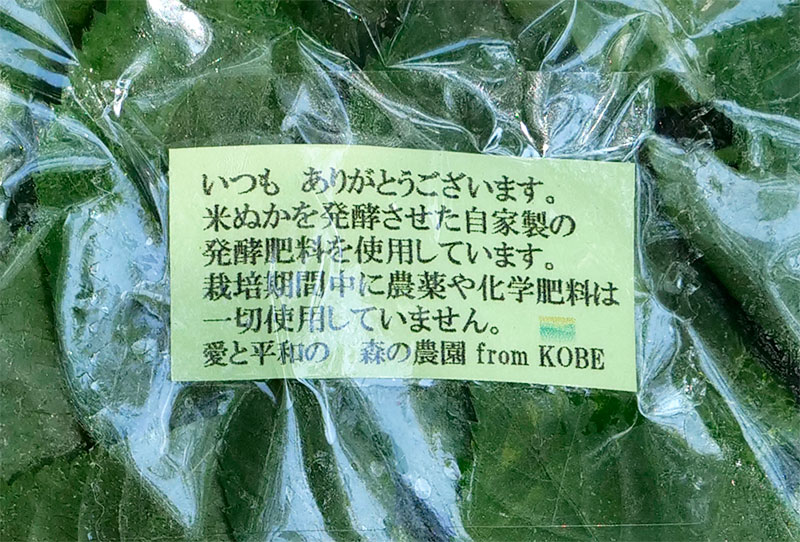

「森の農園」のモロヘイヤは、米ぬかを発酵させた肥料を使って、無農薬で栽培されています。

モロヘイヤに貼られているラベル。愛と平和の 森の農園 from KOBE

モロヘイヤを作り始めて25年になる森野さん。「モロヘイヤは、美味しくて、栄養もあって、無農薬でも作りやすい野菜」と、かなりのモロヘイヤ推しです。

ただし、柔らかくて美味しいモロヘイヤを作るには、放ったらかしはだめ。肥料を工夫したり、まめに若い葉を収穫したりと、手間をかけているのだそうです。

「うちのモロヘイヤは茎まで青くて柔らかいので、茎まで食べてください。」

そうおっしゃる通り、ハウスで元気に育っていたのは、丸みを帯びて柔らかそうな葉のモロヘイヤでした。

<森の農園のチャレンジ その1>

慣行栽培※から無農薬・有機栽培に舵を切る!

以前から、現代社会にさまざまな病気が蔓延している原因の一つが化学物質ではないかと考えていた森野さん。

肥料を大量に与え、それによって増える害虫を殺すために農薬を大量に使う…こういった効率優先のやり方をやめる決意をします。2011年、完全無農薬・有機栽培に大きく舵を切りました。

「親父が生きていたら反対したかもしれない。でも、その時はもういなかったから」

お父様の病気が治らず、61歳の若さで亡くなったことも少なからず影響しているようです。

「健康のためにできることを考えたとき、吸う空気は選べないけれど、食べ物は選べますよね?」と森野さんは言います。

<森の農園のチャレンジ その2>

自分自身の治癒体験から「酵素風呂」をスタート!

森の農園には、知る人ぞ知る、人気の「酵素風呂」があります。

米ぬかにカニ殻や海藻、炭などを混ぜて発酵させた酵素風呂は、60度くらいの温浴。体を芯から温め自然治癒力を高めます。

アトピー性皮膚炎やガンを患う方など遠方から来るお客様も多いのだとか。

使われた発酵米ぬかは、そのまま畑の有機肥料として使う、環境に優しい循環型農業になっています。

酵素風呂を始めたきっかけは、森野さんご自身の体験によるもの。

ひどい花粉症に悩んでいた森野さんが、知り合いの酵素風呂に入ったところ、10回目で全身に湿疹が出て、その後すっかり良くなったのだとか。

効果を実感した森野さんは、作物の栽培ではないけれど、環境と体に良いものを取り入れようと、2005年、農園の一角に施設を作ったというわけです。

酵素風呂に来るお客様から「無農薬で体にいい野菜を作ってほしい」という要望が数多くあったことも、有機・無農薬栽培への切り替えの後押しになったそうです。

<森の農園のチャレンジ その3>

アイガモ農法での米作り!

アイガモのヒナを水田に放つと、雑草や虫を食べてくれるだけでなく、糞が肥料となって、生育が良く美味しい米が育つ。

「森の農園」の人気の作物が、アイガモ農法で作られた米です。

成鳥は稲を食べてしまうので、働いてくれるのはヒナ鳥のみ。

毎年春に、人工孵卵器で27日間卵を温めます。1日3回ひっくり返すなど、苦労してかえしたヒナたちも、害獣に襲われて減ってしまうこともあるそう。

できたお米は貴重ですね。

太山寺珈琲焙煎室に出荷

取材に伺った日、近くの珈琲販売店「太山寺珈琲焙煎室」に納品に行かれるとのことでしたので、ご一緒させていただきました。

太山寺珈琲焙煎室は、抜群に美味しい珈琲豆はもちろん、地元の野菜や焼き菓子などの販売も行っている素敵なお店です。

テラス席横に、「森の農園」野菜直売コーナーが完成。

挽きたて豆の美味しいコーヒーをいただきながら、モロヘイヤ談議は尽きません。

<森の農園のチャレンジ その4>

EAT LOCAL KOBE に参加!

「EAT LOCAL KOBE」は、地産地消を核として、神戸の農水産業を盛り上げようという神戸市と一般社団法人 KOBE FARMERS MARKETが共に行う取り組み。2015年に始まり、多くの生産者や食に関わる人が参加しています。

「森の農園」も、2016年から名を連ね、活動しています。

EAT LOCAL KOBEに参加することで、価値観の近い人や似た方向性の同業者、共感してくれる消費者など、多くの人たちと繋がれるのがいいところだと森野さんは言います。

EAT LOCAL KOBEの参加生産者による土曜日の朝市、神戸市の東遊園地で開催されるFARMAERS MARKET(ファーマーズマーケット)に出店されていると聞き、後日、遊びに行きました。

ファーマーズマーケットでは、各生産者が、自慢の野菜や果物、加工品などを対面販売。生産者と消費者が直接会えるのが魅力です。

野菜の特徴や使い方を聞いたり、感想を言ったり、他では買えないものが買えたりもします。カレーやコーヒー、スープなどのスタンドもあり、楽しく過ごせるスポットです。

「森の農園」のお店には、森野さん自慢のモロヘイヤと、そのほか葉物野菜が並べられていました。

また、自家製の有機発酵米ぬかの肥料も買うことができます。

森の農園の有機発酵肥料。「地上最高の肥料です」と書いてあります。

森野家の健康法とは?

とても若々しい森野夫妻。はじけるような笑顔の元気なお子さんたち。

森野家の健康法を聞いてみたくなりました。

「ご飯、お味噌汁、納豆といった和食に、美味しい野菜。酵素風呂に入って、にこにこ笑っていること」

とのことでした。

これからも、森野家の笑顔とともに、元気な野菜を皆さんに届けてください。

スペシャルインタビュー

EAT LOCAL KOBE とは

EAT LOCAL KOBE 立ち上げの立役者、神戸市経済観光局、農水産課の山田隆大さんにお話をききました。

豊富な農産物があり、優秀な料理人が数多くいて、「食」に対する意識の高い消費者も多い神戸。食にかかわる人たちが繋がり、「神戸のライフスタイルとしての食」を盛り上げていく・・・。

これが、神戸市の農漁業のイメージ戦略です。

そして、この戦略のプラットフォームとして2015年に誕生したのが、EAT LOCAL KOBE のウェブサイトです。

単一の農水産物ではなく、「ライフスタイル」を提案する戦略の背景には、神戸市ならではの事情がありました。

農産物の生産額では近畿の市町村で第3位を誇る、農業の盛んな都市でありながら、神戸市にはPRを牽引するような、突出した農産物が無かったのです。

EAT LOCAL KOBE のサイトでは、賛同してくれる生産者や料理人など、食に関わる人たちをどんどん紹介しました。活動はやがて、人々の繋がりをつくり、新しい取り組みのアイデアが生まれる場所として広がりを見せ始めました。

東遊園地で開催するファーマーズマーケットもそのひとつ。生産者と消費者が直接出会う機会を増やし、生産者同士の交流の場にもなりました。

ファーマーズマーケットには、こだわりの野菜を作る、スタイルや哲学をもった、魅力的な生産者が多く集まる。

その後、新たに EAT LOCAL KOBE を包括する「食都神戸」も立ち上がり、神戸の中だけでなく、海外や全国へのアプローチも始まりました。

スタートから5年。活動が功を奏し、市民の農漁業への意識が高まり、海外からも「神戸の農水産物」として認知されるようになってきています。また、色々なイベントに、神戸の農水産物をだしてほしい、という相談も寄せられるようになりました。

山田さんに今後のEAT LOCAL KOBEについておききしたところ、

「神戸を EAT LOCAL KOBE 一色にしたいとは思っていません」と、意外な答えが返ってきました。

「神戸には、たくさんの団体があり、いろいろな活動があります。EAT LOCAL KOBE だけを育てるのではなく、農漁業に関するさまざまな活動をしている人たちが、表に立って注目されるようにすることが今後の目標です」

「違う者同士がぶつかって化学反応が起きるような多様性も必要。新しい取り組みがたくさん生まれたり、潰れたり…。潰れることはショックですが、それによって次のチャレンジャーが出てくる。まちの発展にはそういった新陳代謝も大切です」

なるほど、EAT LOCAL KOBEは、「食都神戸」が今後も発展を続けるひとつのきっかけなのですね。

実際、神戸では、新しい取り組みが次々立ち上がってきています。

農村スタートアップのプログラムや、農漁業体験型イベント、空き家バンクや地域おこし協力隊など移住者の受け入れ、6次産業化など。

インタビューの最後に山田さんが言った言葉が心に残りました。

「自分たちも『食都神戸』の一部だという意識をもってほしい」

確かに。「食都神戸」とは食文化だと思います。そして食文化は、行政が作るものでも、よその誰かが作るものでもなく、神戸市民ひとりひとりの行動が形作るものだと、山田さんのお話を聞いて改めて思いました。

EAT LOCAL KOBE 立ち上げの立役者、神戸市経済観光局、農水産課の山田隆大さんにお話をききました。

豊富な農産物があり、優秀な料理人が数多くいて、「食」に対する意識の高い消費者も多い神戸。食にかかわる人たちが繋がり、「神戸のライフスタイルとしての食」を盛り上げていく・・・。

これが、神戸市の農漁業のイメージ戦略です。

そして、この戦略のプラットフォームとして2015年に誕生したのが、EAT LOCAL KOBE のウェブサイトです。

単一の農水産物ではなく、「ライフスタイル」を提案する戦略の背景には、神戸市ならではの事情がありました。

農産物の生産額では近畿の市町村で第3位を誇る、農業の盛んな都市でありながら、神戸市にはPRを牽引するような、突出した農産物が無かったのです。

EAT LOCAL KOBE のサイトでは、賛同してくれる生産者や料理人など、食に関わる人たちをどんどん紹介しました。活動はやがて、人々の繋がりをつくり、新しい取り組みのアイデアが生まれる場所として広がりを見せ始めました。

東遊園地で開催するファーマーズマーケットもそのひとつ。生産者と消費者が直接出会う機会を増やし、生産者同士の交流の場にもなりました。

ファーマーズマーケットには、こだわりの野菜を作る、スタイルや哲学をもった、魅力的な生産者が多く集まる。

その後、新たに EAT LOCAL KOBE を包括する「食都神戸」も立ち上がり、神戸の中だけでなく、海外や全国へのアプローチも始まりました。

スタートから5年。活動が功を奏し、市民の農漁業への意識が高まり、海外からも「神戸の農水産物」として認知されるようになってきています。また、色々なイベントに、神戸の農水産物をだしてほしい、という相談も寄せられるようになりました。

山田さんに今後のEAT LOCAL KOBEについておききしたところ、

「神戸を EAT LOCAL KOBE 一色にしたいとは思っていません」と、意外な答えが返ってきました。

「神戸には、たくさんの団体があり、いろいろな活動があります。EAT LOCAL KOBE だけを育てるのではなく、農漁業に関するさまざまな活動をしている人たちが、表に立って注目されるようにすることが今後の目標です」

「違う者同士がぶつかって化学反応が起きるような多様性も必要。新しい取り組みがたくさん生まれたり、潰れたり…。潰れることはショックですが、それによって次のチャレンジャーが出てくる。まちの発展にはそういった新陳代謝も大切です」

なるほど、EAT LOCAL KOBEは、「食都神戸」が今後も発展を続けるひとつのきっかけなのですね。

実際、神戸では、新しい取り組みが次々立ち上がってきています。

農村スタートアップのプログラムや、農漁業体験型イベント、空き家バンクや地域おこし協力隊など移住者の受け入れ、6次産業化など。

インタビューの最後に山田さんが言った言葉が心に残りました。

「自分たちも『食都神戸』の一部だという意識をもってほしい」

確かに。「食都神戸」とは食文化だと思います。そして食文化は、行政が作るものでも、よその誰かが作るものでもなく、神戸市民ひとりひとりの行動が形作るものだと、山田さんのお話を聞いて改めて思いました。