自分たちの町は自分たちで盛り上げる!兵庫県上郡町のすごい連合自治会

鞍居ふるさと村づくり協議会が挑む、ふるさと復活大作戦

モロヘイヤの町、兵庫県上郡町の中でも特に、モロヘイヤの生産や商品作りに力を入れている地域が鞍居(くらい)地区です。

鞍居地区のお祭りがあるというので、行ってきました。

「鞍居ふるさとまつり」です。

鞍居地区のモロヘイヤ畑「鞍居ふるさと農園」(今年の収穫は終わっています)

モログルメ満載!!第5回 鞍居ふるさとまつり

鞍居ふるさとまつりは、2014年から開催されています。

昨年は台風で中止になったので、今年で5回目、2年ぶりの開催となりました。

会場となった鞍居ふるさと館・公民館の敷地には、地区の内外からたくさんの人が集まり、地元のグルメが並ぶ模擬店やステージの催しを楽しんでいました。

Nuts(川本夏美)さんのライブ

陽光こども園の陽光太鼓

グルメブースには、モロヘイヤ入りハッシュドポテトの「モロ小判」や、キャラクターのモロげんき君をかたどった「モロ元気焼き」などモロヘイヤのメニューが並びます。

ふるさと村づくり協議会 生産・交流部会のお店の前で

モロ元気焼き。モロげんき君の形、見えますか?

モロヘイヤ入りハッシュドポテト「モロ小判」

無添加・無農薬で葉っぱのみのモロヘイヤ粉末

「モロヘイヤ粉末」はこちらの売れ筋商品。NHKの「あさイチ」や、その他のメディアでも紹介され、さらにふるさと納税「さとふる」の商品として人気が出て、日本全国から注文があり、リピーターも多いそうです。

地元で栽培したモロヘイヤの葉のみを丁寧に手摘みして、乾燥し、鮮やかな緑色の粉末に仕上げています。

モロヘイヤの栽培から、収穫、加工まで、みんな地元のボランティアの方たちで行っているというのがすごいところ!

地元愛、モロヘイヤ愛にあふれています!

鞍居げんき隊スタッフジャンパー

鞍居地区ふるさと村づくり協議会とは

この「鞍居ふるさとまつり」を運営しているのが、鞍居地区ふるさと村づくり協議会です。

会場である「鞍居ふるさと館」は、2012年に閉園した旧鞍居幼稚園なのですが、協議会の事務局もここに設置されています。

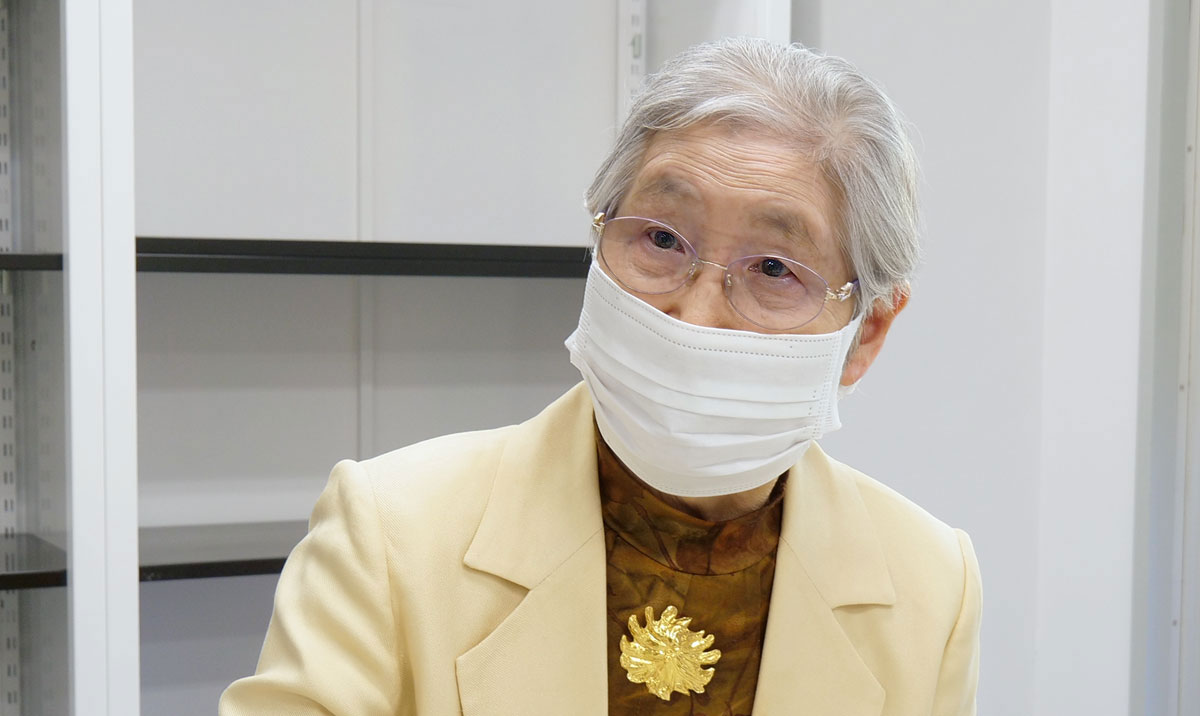

協議会の活動について、河井会長にお話をお聞きしました。

鞍居地区ふるさと村づくり協議会の河井会長

鞍居小学校と鞍居幼稚園は、2012年に閉校・閉園。過疎化は、地域住民にとって大きな問題でした。

こうした状況に危機感をおぼえた連合自治会(19の単位自治会)が「力を合わせて地域を盛り上げていこう」と、2014年に発足したのが「鞍居地区ふるさと村づくり協議会」です。

各自治会長に子供育成委員や民生委員、消防団やボランティア代表者が加わり、41名の運営委員が中心になって運営されています。

協議会は、上郡町の特産品であるモロヘイヤの栽培、加工品の生産・販売に加えて、鞍居地区の谷あいに自生する野桃「鞍居桃」の特産品化にも力を入れています。

さらに協議会は、昨年完成した金出地(かなじ)ダム周辺の環境整備にも、大きな役割を果たしています。

希少植物を救え!金出地ダム自然植物公園構想

過去に何度も氾濫を起こしている鞍居川の治水と、上流に計画された播磨科学公園都市人口25,000人の飲み水の確保を目的として、金出地ダムの建設が始まったのは、1990年のことです。

しかしその5年後、1995年に起こった阪神・淡路大震災や、その後の幾度かの水害、また政権の交代などにより事業は度々ストップ。

その間に当初の建設計画が見直されるなど、紆余曲折があり、2012年にようやく再着工となりました。

ところが、自然環境の調査により、金出地ダムの周辺には、他では見られないような珍しい植物が自生していることが判明しました。絶滅したとされていた「オチフジ」や多くの種類の「ヤマモミジ」や「コヤスノキ」など…。

このままダム工事が進めば、数多くの希少植物が失われてしまうという事態になったのです。

これを受けて、協議会は「金出地ダム自然植物公園構想」を立ち上げました。ダムに沈む希少植物を、7年前から下流域で保護・育苗し、そして再び育てた苗木をダム上流に移して自然植物公園を作る計画です。

苗木づくりと植樹は大変な作業ですが、なんとこれらも、そのほとんどは住民の方々がボランティアで行ったそうで、ほんとうに驚きました。

金出地ダムは去年、悲願の完成にたどりつきました。その後周回道路も完成し、今秋ついに一般開放になります。その陰には、鞍居地区の人々の並々ならぬ尽力があったのです。

金出地ダム(写真提供:上郡町)

モロヘイヤ入りの「金出地ダムカレー」を、ぜひ食べていって、と河井さんにオススメされたので、お話を聞いた後で平田調理専門学校のブースにうかがったのですが、残念ながらすでに完売でした。

地域の自慢のモロヘイヤを使い、金出地ダムの名を冠したカレーはさすがに人気のようですね。

予約済みの最後の一つをお借りして記念写真だけ撮らせていただきました。

金出地ダムカレーを開発した平田調理専門学校のみなさん

旧鞍居小学校は、なんとITの学校になっていた!

鞍居ふるさと館の一角では、里山ICT能開学校による「プログラミング体験&インターネットコーナー」が出展されていました。

プログラミング体験&インターネットコーナー

里山ICT能開学校は、廃校になった鞍居小学校の校舎を活用し、ITスキルを学びながら、就労支援を受けられる施設。

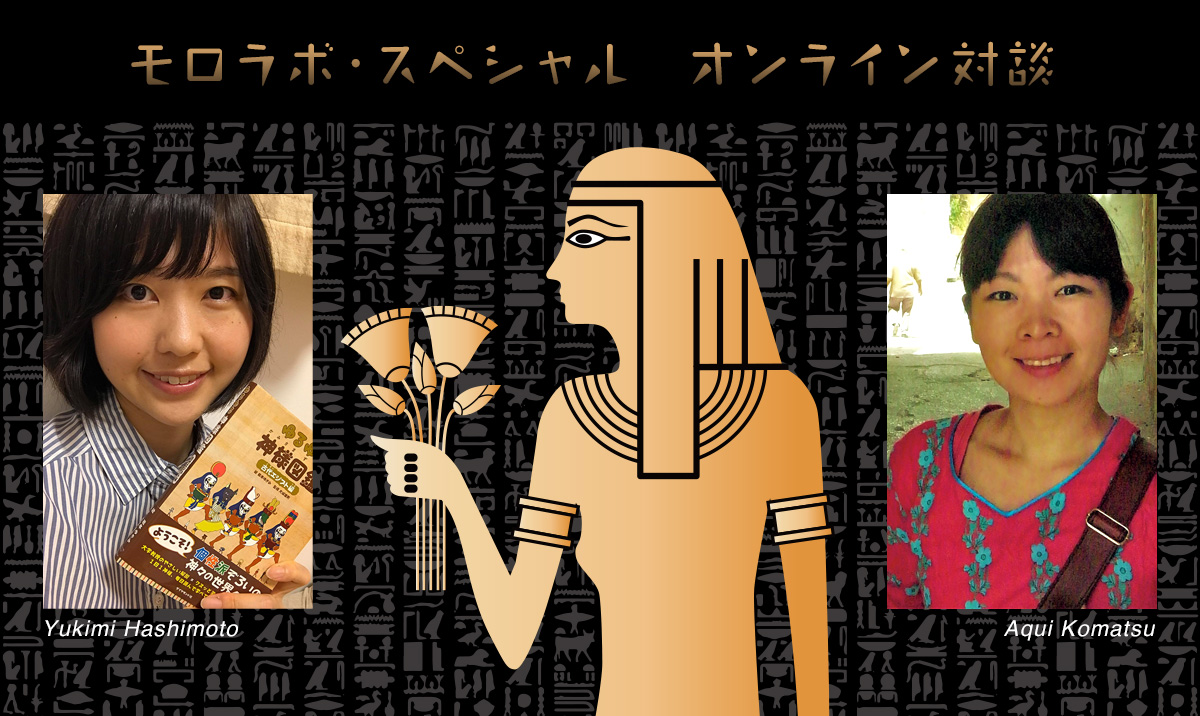

一般社団法人地域再生研究所、里山ICT能開学校代表理事・校長の尾鼻さんにお話を伺いました。

鞍居地区が、農林水産省の「スマート定住条件強化型モデル地区」に選ばれた!

里山ICT能開学校代表理事・校長の尾鼻さん

里山ICT能開学校では、若者たちが、自然に恵まれた環境の中でITスキルを学びながら、同時に、農作業など戸外の仕事で汗を流す生活や、地域の方たちとの交流ができるよう、独自のプログラムを開発しています。

鞍居地区ふるさと村づくり協議会とも連携しつつ、若者への就労支援や、空き家をシェアハウスやサテライトオフィスなどに活用して「若者移住」に向けての取り組みを進めています。

この施設の存在により、若者たち自身の育成だけでなく、一般向け、子供向けのパソコン教室などを行うことによって、地域の方たちへのITスキルの伝播などもおこり、双方にいい影響が生まれています。

そんな中、連携している鞍居地区は、農林水産省による農山漁村振興交付金「スマート定住条件強化型モデル地区」のひとつに選ばれました。全国で選ばれた13地区の中のひとつに採択されたのは快挙です。

尾鼻さんが特に力を入れて取り組みたいと考えているのは、全国に54万人以上いると言われている15~39歳の「引きこもり」(2016年 内閣府調査)への就労支援。これによって、鞍居地区の「若者移住」「空き家活用」「耕作放棄地活用」を実現していこうという考えです。

豊かな自然に囲まれながらも、交通アクセスもよい上郡町。兵庫県のシリコンバレーになれる日も遠くないかもしれません。

村づくりとIT。全国的に問題になっている過疎の問題を解決する突破口を切り開き、これからの地方都市のあり方の一つの成功モデルとなりますように、ぜひ、これからも頑張ってください。

おまけ

ビンゴ大会で、上郡産の栗が当たり、大喜びの永原リーダー。