日本に入ってきた1980年代から「健康野菜」として知られるモロヘイヤですが、栄養価の高さは他の野菜の追随をゆるさないほどです。

また、最新の解析方法により、日本食品標準成分表に出ている一般的な栄養素の他にも、抗酸化、抗炎症、血流改善、アンチエイジングなどに効果があるとされる代謝物質が、新たに数多く検出されています。

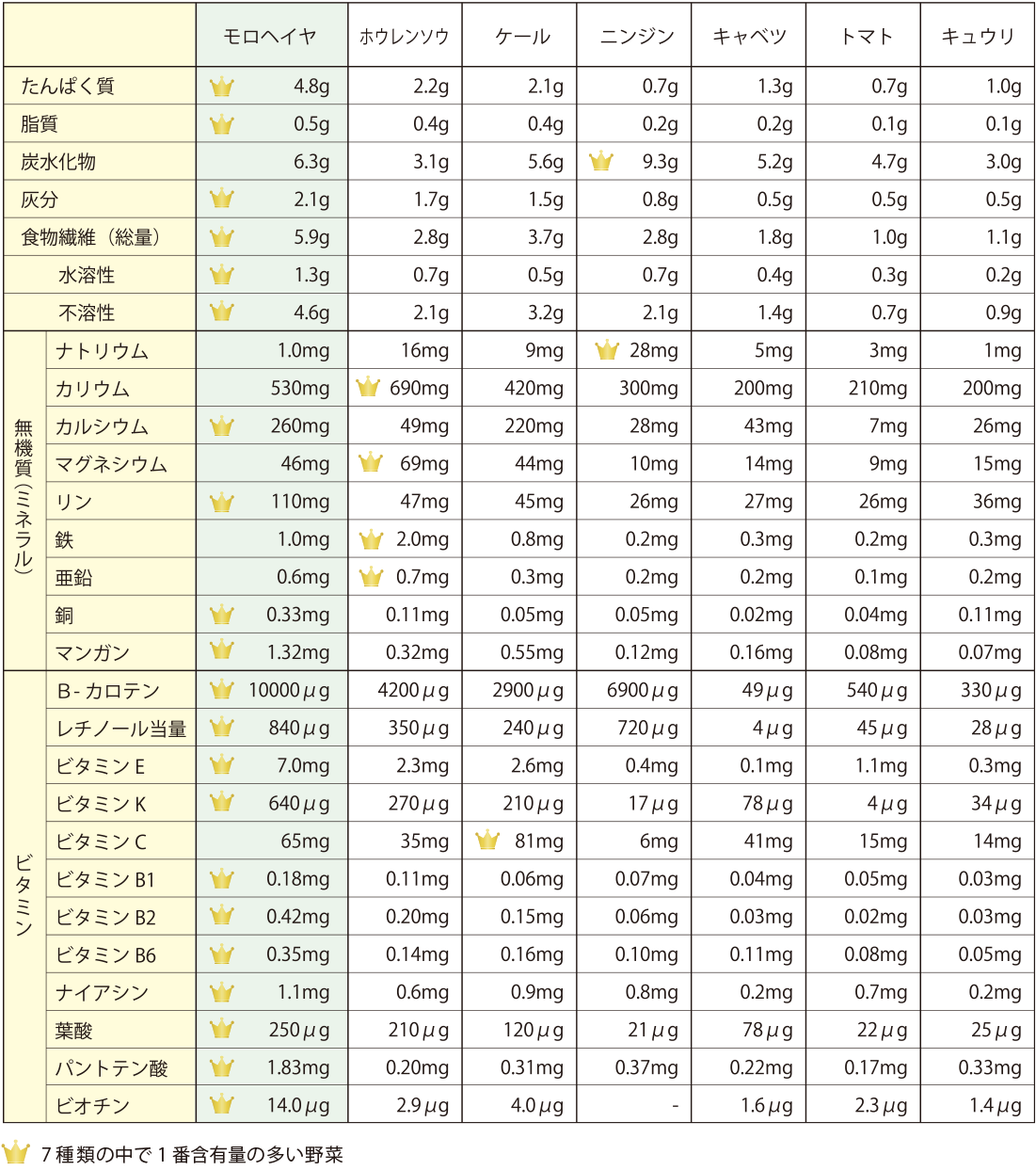

食品の栄養素の数値は、文部科学省のホームページ内にあるデータベース、日本食品標準成分表で確認できます。モロヘイヤと6種類の野菜の栄養価を比較してみました。

比較する野菜は、栄養価が高く健康にいいとされる野菜として、ホウレン草、ケール、にんじんの3種類、普段よく食べられている野菜として、キャベツ、トマト、キュウリの3種類です。

モロヘイヤの栄養価がいかに高いか、一目でおわかりいただけるのではないかと思います。

(数値は100gあたりの含有量です)

まずは、水溶性と不溶性、両方の食物繊維に注目。

腸は、消化・吸収・排泄を行うだけでなく、体の免疫の7割が集中しており「第二の脳」として、幅広く体の機能をコントロールしています。

食物繊維は、スムーズな排便を促して腸の働きを助けるだけでなく、腸内で重要な役割を担う腸内細菌のエサになり、腸内細菌を増やすのに役立っています。

ビタミンB群はエネルギー生成をサポート。体の疲労回復にもなくてはならない栄養素。複数のビタミンBが一緒に働くことで、それぞれの働きの効果が上がります。ビタミンB群が不足して糖がエネルギーにならないと、脂肪に置き換わって体に蓄積されてしまいます。ダイエットにも必須の栄養素ですね。

ビタミンAとビタミンC、ビタミンEを合わせて「ビタミンACE(エース)」などと言います。いずれも抗酸化作用が強く、活性酸素によるダメージから体を守ってくれます。肌を紫外線から守ってシミやシワを防いだり、細胞の老化によって起こる様々な病気のリスクを減らしてくれたりします。免疫力がアップするので、風邪予防にも欠かせません。

筋肉を収縮させる。酵素を正常に働かせる。心筋の機能を正常に保つなど、カルシウムは骨や歯を作る以外にも多くの重要な役割をになっています。牛乳や乳製品だけに頼ると、血液が酸性に傾き、結果的に骨からカルシウムが溶け出して脆くなる危険性もあり、大豆製品や魚介類、モロヘイヤのような野菜など、いろいろな食品から摂ることが大切です。

月経や出産などで女性は鉄分が不足しがち。また、むくみも女性に多い悩みのひとつです。血液やリンパ液の流れが停滞しておこるむくみや、塩分の摂りすぎで体が濃度をさげようと水分を溜め込んでおこるむくみ。そんなむくみの解消には、水分を排出する作用を持つカリウムが有効です。

赤血球の生産を助けるだけでなく、たんぱく質の生合成にも関係する、体の発育に重要なビタミンです。妊婦が葉酸を十分に摂ると、胎児の「神経管閉鎖障害」のリスクが減るので、特に妊婦に不可欠な栄養素とされていますが、その他虚血性心疾患の予防効果なども期待され、研究が進んでいます。

最新の解析方法、メタボローム解析※によって、日本産のモロヘイヤからは331個もの成分が検出されました。その内容は、植物ステロール、機能性表示成分、ポリフェノール類など、それぞれたくさんの種類が確認されています。

植物ステロールは、免疫調整やホルモン調整によって、体を穏やかに保つ機能があると考えられています。

機能性表示成分も数多く見つかっています。DHA(ドコサヘキサエン酸)や、クロロゲン酸、γアミノ酸、イソロイシン、セリン、ヒスチジン、ロイシンなど。

ポリフェノール類では、ルテオリン、レスベラトロール、カテキンなど、健康に欠かせないポリフェノールが多数検出されています。

「モロラボ・レポート」に、検出された代謝物を一覧表で掲載しています。詳しくはそちらをご覧ください。

※メタボローム解析とは、医薬・医療の分野で活用されている最新の解析方法。生体内に存在する代謝物質(成分)を、一部を除き、すべて解析するものです。

株式会社青粒による臨床試験で、モロヘイヤ粒を飲んだ試験対象者の排便回数が1.5倍にアップし、排便量、排便日数、酪酸の産生量も増加したことを確認しました。この研究結果は、学術研究誌『Functional Foods in Health and Disease』にも掲載されました。

株式会社青粒による臨床試験で、モロヘイヤ粒を飲んだ試験対象者の免疫スコアの上昇(改善)が確認されました。モロヘイヤに含まれる食物繊維が免疫アップの鍵となっています。